研修講座詳細

テーマ別

<職場開発能力>

16. マネジメント実践のためのチームコーチング研修17. 新しい組織文化創造研修

18. チームワーク強化研修

19. ダイバーシティ研修

20. 風通しの良い職場づくり研修

21. モチベーション向上研修

22. モチベーションマネジメント研修

23. ファシリテーション研修

<部下育成能力>

24. 人事評価者研修25. 育成面談力向上研修

26. 被評価者研修

27. 人事 ・ 労務管理研修

28. 職場研修(OJT)指導者研修

29. メンター養成研修

30. 新規採用職員育成担当者研修

31. 部下育成と組織力強化研修

32. 女性が輝く職場づくり研修

33. キャリアマネジメント研修

34. 庁内講師養成研修

<自己管理能力>

35. キャリアデザイン研修(初級職員向け)36. キャリアデザイン研修(中級・上級職員向け)

37. 女性職員キャリア研修

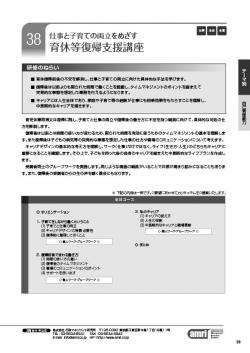

38. 育休等復帰支援講座

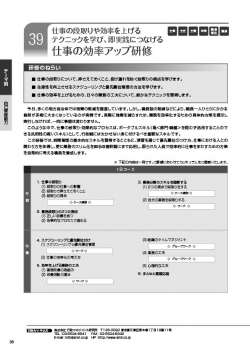

39. 仕事の効率アップ研修

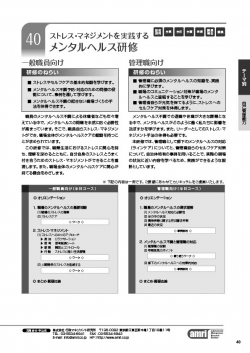

40. メンタルヘルス研修

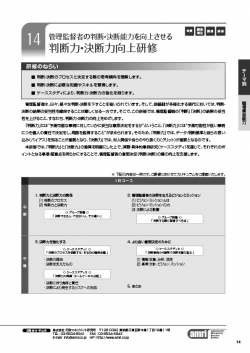

研修のねらい

■ 判断・決断のプロセスと決定する際の思考傾向を理解します。

■ 判断・決断に必要な知識やスキルを習得します。

■ ケーススタディにより、判断力・決断力の強化を図ります。

管理監督者は、日々、様々な判断・決断を下すことを強いられています。そして、価値観が多様化する現代においては、判断・決断の結果の妥当性を確保することは難しくなる一方です。そこで、この研修では、管理監督職の「判断」「決断」の結果の妥当性を上げること、すなわち、判断力・決断力の向上をめざします。

「判断力」には“予測可能な事柄に対していかに妥当な意思決定をするか”ということ、「決断力」には“予測可能性が低い事柄につき個人の責任で決定をし、周囲を説得すること”が求められます。そのため、「判断力」では、データ・判断基準と自らの思い込み(バイアス)を知ることが重要となり、「決断力」では、対人関係や自らのやり抜く力(グリット)が重要となるのです。

本研修では、「判断力」と「決断力」の差異を明確にした上で、演習・具体的事例研究(ケーススタディ)を通じて、それぞれのポイントとなる事項・留意点を明らかにすることで、管理監督者の意思決定(判断・決断)の質の向上を支援します。

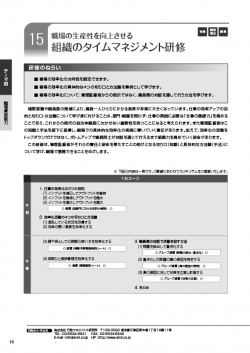

研修のねらい

■ 職場の効率化の方向性を設定できます。

■ 職場の効率化の具体的な4つの切り口と方法論を事例として学びます。

■ 職場の効率化について、管理監督者からの指示ではなく、職員間の対話を通して行う方法を学びます。

権限委譲や職員数の削減により、職員一人ひとりにかかる負荷が非常に大きくなっています。仕事の効率アップの目的と切り口・方法論について学び身に付けることは、部門・職種を問わず、仕事の実践に必要な「仕事の基礎力」を高めることであり、これからの時代の自治体職員に欠かせない重要性を持つことになると考えられます。また管理監督者はこの知識と手法を部下に指導し、職場での具体的な効率化の実現に導いていく責任があります。加えて、効率化の活動をトップダウンだけではなく、ボトムアップで職員同士が対話を通じて行えるまで組織力を高めていく使命があります。

この研修は、管理監督者がそれらの責任と使命を果たすことの助けとなる切り口(知識)と具体的な方法論(手法)について学び、職場で展開できることをめざします。

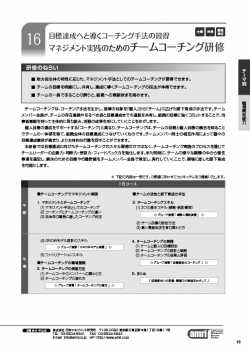

研修のねらい

■ 地方自治体の特性に応じた、マネジメント手法としてのチームコーチングが習得できます。

■ チームの目標を明確にし、共有し、達成に導くチームコーチングの技法が体得できます。

■ チームの一員であることの誇りと、組織への貢献欲求を高めます。

チームコーチングは、コーチング手法を生かし、指導の対象を「個人」から「チーム」に広げた部下育成の手法です。チームメンバー全員が、チームの存在意義やあるべき姿と目標達成までの道筋を共有し、組織の目標に強くコミットすることで、当事者意識を持って主体的に取り組み、活動の成果を形にしていくことをめざします。

個人目標の達成をサポートする「コーチング」と異なり、チームコーチングは、チームの目標と個人目標の融合を図ることでチームの一体感を育て、組織全体の目標達成につなげていくものです。チームメンバー同士の相互作用によって個々の目標達成意欲が高まり、より主体的な行動を促すことができます。

本研修では目標達成に向けたチームコーチングのスキル習得だけではなく、チームコーチング実施のプロセスを通じてチームリーダーの企画力・判断力・受容力・フィードバック力を強化します。また同時に、チームの様々な課題の中から優先事項を選定し、解決のための目標や行動計画をチームメンバー全員で策定し、実行していくことで、現場に即した部下育成を可能にします。

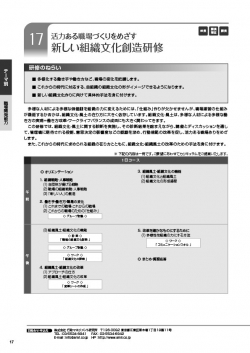

研修のねらい

■ 多様化する働き手や働き方など、職場の変化を把握します。

■ これからの時代に対応する、自組織の組織文化の形がイメージできるようになります。

■ 新しい組織文化作りに向けて具体的手法を身に付けます。

多様な人材による多様な価値観を組織の力に変えるためには、「仕組み」作りが欠かせませんが、職場運営の仕組みが機能するか否かは、組織文化・風土の在り方に大きく依存しています。組織文化・風土は、多様な人材による多様な働き方の実現=働き方改革・ワークライフバランスの成否にも大きく関わってきます。

この研修では、組織文化・風土に関する診断を実施し、その診断結果を踏まえながら、講義とディスカッションを通して、管理職に期待される役割、意思決定の影響度などの認識を深め、行動規範の改革を促し、活力ある職場作りをめざします。

また、これからの時代に求められる組織の在り方とともに、組織文化・組織風土の改革のための手法を身に付けます。

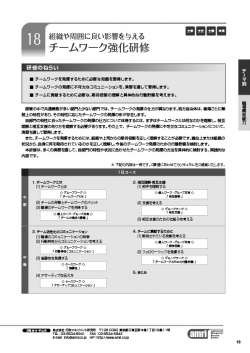

研修のねらい

■ チームワークを発揮するために必要な知識を習得します。

■ チームワークの発揮に不可欠なコミュニーションを、演習を通して習得します。

■ チームに貢献するために必要な、期待役割の理解と具体的な行動計画を考えます。

部署の中で共通業務が多い部門と少ない部門では、チームワークの発揮の仕方が異なります。地方自治体は、職場ごとに業務上の特性があり、その特性に応じたチームワークの発揮の形が存在します。

自部門の特性に合ったチームワークの発揮の仕方について体得するには、まずはチームワークとは何なのかを理解し、相互理解と相互支援のあり方を理解する必要があります。その上で、チームワークの発揮に不可欠なコミュニケーションについて、演習を通して習得します。

また、チームワークを発揮するためには、組織や上司からの期待役割を正しく理解することが必要です。職位上または組織の状況から、自身に何を期待されているのかを正しく理解し、今後のチームワーク発揮のための行動計画を検討します。

本研修は、多くの演習を通して、自部門の特性や状況に合わせたチームワークの発揮の方法を具体的に検討する、実践的な内容です。

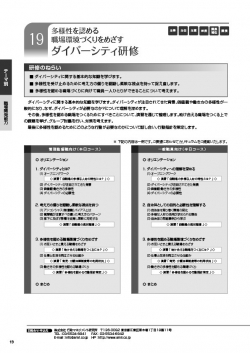

研修の狙い

■ ダイバーシティに関する基本的な知識を学びます。

■多様性を受け止めるために考え方の偏りを認識し柔軟な視点を持って捉え直します。

■ 多様性を認める職場づくりに向けて職員一人ひとりができることについて考えます。

ダイバーシティに関する基本的な知識を学びます。ダイバーシティが注目されてきた背景、価値観や働き方の多様性が一般的になり、なぜ、ダイバーシティが必要なのか?について理解を深めます。

その後、多様性を認める職場をつくるためにすべきことについて、演習を通じて整理します。助け合える職場をつくる上での課題を挙げ、グループ討議を行い、対策を考えます。

最後に多様性を認めるためにどのような行動が必要なのかについて話し合い、行動指針を策定します。

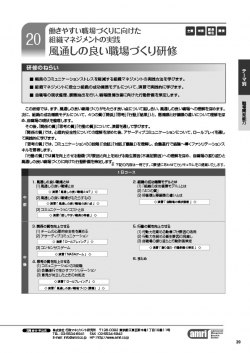

研修のねらい

■ 職員のコミュニケーションストレスを軽減する組織マネジメントの実践方法を学びます。

■ 組織マネジメントに役立つ組織の成功循環モデルについて、演習で実践的に学びます。

■ 自職場の現状整理、課題抽出を行い、職場環境改善に向けた行動計画を策定します。

この研修では、まず、風通しの良い職場づくりがもたらす良い点について話し合い、風通しの良い職場への理解を深めます。次に、組織の成功循環モデルについて、4つの質(「関係」「思考」「行動」「結果」)と、悪循環と好循環の違いについて理解を深め、自職場の現状を整理します。

その後、「関係の質」「思考の質」「行動の質」について、演習を通して学びます。

「関係の質」では、心理的安全性についての理解を深めた後、アサーティブコミュニケーションについて、ロールプレイを通して実践的に学びます。

「思考の質」では、コミュニケーションの3段階(「会話」「対話」「議論」)を理解し、会議進行で結論へ導くファシリテーションスキルを習得します。

「行動の質」では質を向上させる動機づけ要因と向上を妨げる衛生要因(不満足要因)への理解を深め、自職場の振り返りと風通しの良い職場づくりに向けた行動計画を策定します。

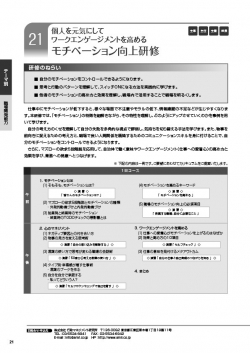

研修のねらい

■ 自分のモチベーションをコントロールできるようになります。

■ 思考と行動のパターンを理解して、スイッチONになる方法を実践的に学びます。

■ 他者のモチベーションの高め方と効果を理解し、職場内で活用することで職場を明るくします。

仕事中にモチベーションが低下すると、様々な場面で不注意やモラルの低下、情報確認の不足などが生じやすくなります。本研修では、「モチベーション」の特徴を紐解きながら、その特性を理解し、どのようにアップさせていくのかを事例を用いて学びます。

自分の考え方のくせを理解して自分の失敗を多角的な視点で評価し、気持ちを切り替える手法を学びます。また、物事を前向きに捉えるための考え方と、職場で良い人間関係を構築するためのコミュニケーションスキルを身に付けることで、自分のモチベーションをコントロールできるようになります。

さらに、マズローの欲求5段階説を応用して、自治体で働く意味やワークエンゲージメント(仕事への愛着心)の高め方と効果を学び、業務への熱意へとつなげます。

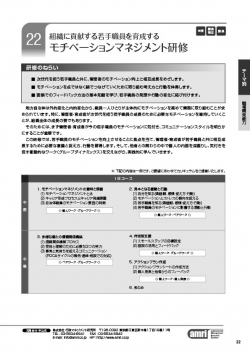

研修のねらい

■ 次世代を担う若手職員と共に、管理者のモチベーション向上と相互成長をめざします。

■ モチベーションを点ではなく線でつなげていくために取り組む考え方と行動を体得します。

■ 面談でのフィードバック方法の基本知識を学び、若手職員の発想や行動の変化に結び付けます。

地方自治体は外的変化と内的変化から、職員一人ひとりが主体的にモチベーションを高めて業務に取り組むことが求められています。特に、管理者・育成者が次世代を担う若手職員の成長のために必要なモチベーションを維持していくことが、組織全体の成長の要でもあります。

そのためには、まず管理者・育成者が今の若手職員のモチベーションに気付き、コミュニケーションスタイルを明らかにすることが重要です。

この研修では、若手職員のモチベーションを向上させることに焦点を当て、管理者・育成者が若手職員と共に相互成長するために必要な意識と捉え方、行動を習得します。そして、他者との関わりの中で個人の内面を深掘りし、気付きを促す能動的なワーク(グループダイナミックス)を交えながら、実践的に学んでいきます。

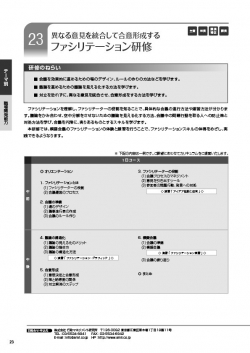

研修のねらい

■ 会議を効果的に進めるための場のデザイン、ルールの作りの方法などを学びます。

■ 議論を進めるための議論を見える化する方法を学びます。

■ 対立を恐れずに、異なる意見を統合させ、合意形成をする方法を学びます。

ファシリテーションを理解し、ファシリテーターの役割を知ることで、具体的な会議の進行方法や運営方法が分かります。議論をかみ合わせ、空中分解をさせないための議論を見える化する方法、会議中の問題行動を取る人への防止策と対処方法を学び、会議を円滑に、実りあるものとするスキルを学びます。

本研修では、模擬会議のファシリテーションの体験と練習を行うことで、ファシリテーションスキルの体得をめざし、実践できるようなります。

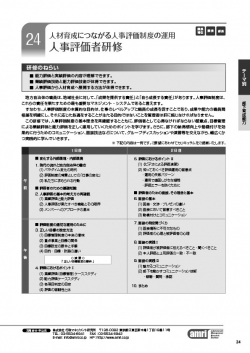

研修のねらい

■ 能力評価と実績評価の内容が理解できます。

■ 業績評価技術と能力評価技術が体得できます。

■ 人事評価から人材育成へ展開する方法が体得できます。

地方自治体の職員は、地域社会に対して、「成果を提供する責任」と「自ら成長する責任」があります。人事評価制度は、これらの責任を果たすための最も重要なマネジメント ・ システムであると言えます。

すなわち、人事評価制度の本質的な目的は、仕事のレベルアップと職員の成長を促すことであり、成果や能力の職員間格差を明確にし、それに応じた処遇をすることが主たる目的ではないことを管理者は肝に銘じなければなりません。

この研修では、人事評価制度の基本理念を再確認するとともに、評価者として心得なければならない留意点、目標管理による業績評価と能力評価を正しく運用していくためのポイントを学びます。さらに、部下の納得感向上や動機付けを効果的に行うためのコミュニケーション、面接技法などについて、グループディスカッションや演習等を交えながら、幅広くかつ実践的に学んでいきます。

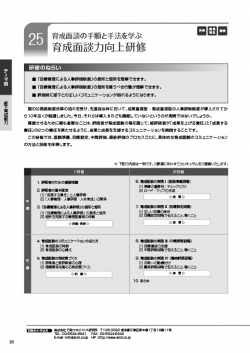

研修のねらい

■ 「目標管理による人事評価制度」の長所と短所を理解できます。

■ 「目標管理による人事評価制度」の短所を補うべき行動が理解できます。

■ 評価時に部下との正しいコミュニケーションが図れるようになります。

国の公務員制度改革の流れを受け、先進自治体において、成果重視型 ・ 育成重視型の人事評価制度が導入されてから10年近くが経過しました。今日、それらは導入すれども機能していないというのが実情ではないでしょうか。

機能させるために最も重要なことは、評価者が育成面談の場を通じて、被評価者が「成果を上げる責任」と「成長する責任」の2つの責任を果たせるように、成果と成長を支援するコミュニケーションを実践することです。

この研修では、面談準備、目標設定、中間評価、最終評価のプロセスごとに、具体的な育成面談のコミュニケーションの方法と技術を体得します。

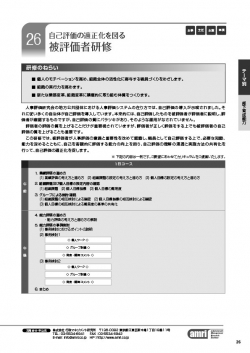

研修のねらい

■ 個人のモチベーションを高め、組織全体の活性化に寄与する職員づくりをめざします。

■ 組織の実行力を高めます。

■ 新たな業務変革、組織変革に積極的に取り組む体質をつくります。

人事評価研究会の地方公共団体における人事評価システムの在り方では、自己評価の導入が示唆されました。それに従い多くの自治体が自己評価を導入しています。本来的には、自己評価したものを被評価者が評価者に説明し、評価者が確認するものですが、自己評価の質にバラツキがあり、そのような運用がなされていません。

評価者の評価の質を上げることだけが重要視されていますが、評価者が正しく評価をする上でも被評価者の自己評価の質を上げることも重要です。

この研修では、被評価者が人事評価の意義と重要性を改めて認識し、職員として自己評価する上で、必要な知識、能力を深めるとともに、自己を客観的に評価する能力の向上を図り、自己評価の理解の浸透と実施方法の共有化を行って、自己評価の適正化を促します。

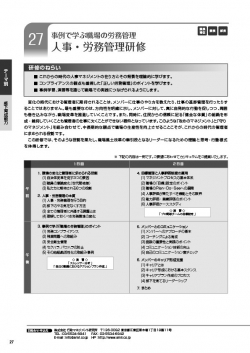

研修のねらい

■ これからの時代の人事マネジメントの在り方とその背景を理論的に学びます。

■ コンプライアンスの観点も重視した「正しい労務管理」のポイントを学びます。

■ 事例学習、演習等を通じて職場での実践につなげられるようにします。

変化の時代における管理者に期待されることは、メンバーに仕事のやり方を教えたり、仕事の進捗管理を行ったりすることではありません。最も重要なのは、方向性を明確に示し、メンバーに対して、真に自発的な行動を促しつつ、周囲も巻き込みながら、職場変革を推進していくことです。また、同時に、住民からの信頼に足る「健全な体質」の組織を形成 ・ 維持していくことも管理者の仕事に欠くことができない要件となっています。このような「攻めのマネジメント」と「守り

のマネジメント」を組み合わせて、中長期的な観点で職場の生産性を向上させることこそが、これからの時代の管理者に求められる役割です。

この研修では、そのような役割を果たし、職場風土改革の牽引役となるリーダーになるための理論と思考・行動様式を体得します。

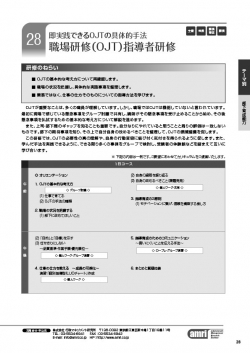

研修のねらい

■ OJTの基本的な考え方について再確認します。

■ 職場の状況を把握し、具体的な実施事項を整理します。

■ 業務ではなく、仕事の仕方そのものについての指導方法を学びます。

OJTが重要なことは、多くの職員が理解しています。しかし、職場ではOJTは機能していないと言われています。最初に現場で感じている懸念事項をグループ討議で共有し、講師がその懸念事項を受け止めることから始め、その後懸念事項を払拭するための基本的な考え方について解説を進めます。

また、上司・部下間のギャップを知ることも重要です。自分なりにやれていると思うことと周りの評価は一致しないものです。部下の期待事項を知り、その上で自分自身の改めるべきことを整理して、OJTの環境整備を促します。

この研修では、OJTの必要性の真の理解や、自身の行動変容に結び付く気付きを得られるように促します。また、学んだ手法を実践できるように、できる限り多くの事例をグループで検討し、受講者の体験談などを踏まえて互いに学び合います。

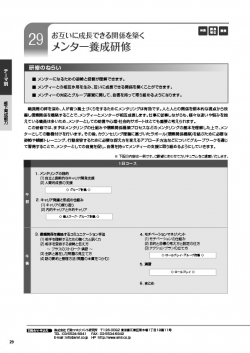

研修のねらい

■ メンターになるための姿勢と役割が理解できます。

■ メンティーとの相互作用を生み、互いに成長できる関係を築くことができます。

■ メンティーの対応とグループ運営に関して、自信を持って取り組めるようになります。

職員間の絆を深め、人が育つ風土づくりをするためにメンタリングは有効です。人と人との関係を根本的な視点から改善し信頼関係を構築することで、メンティーとメンターが相互成長します。仕事に従事しながらも、様々な迷いや悩みを抱えている職員は多いため、メンターとしての助言や心理・社会的サポートはとても重要と考えられます。

この研修では、まずはメンタリングの仕組みや信頼関係構築プロセスなどのメンタリングの基本を理解した上で、メンターとしての動機付けを行います。その後、カウンセリング理論に基づいたラポール(信頼関係構築)を結ぶために必要な姿勢や傾聴トレーニング、行動変容するために必要な捉え方を変えるアプローチ方法などについてグループワークを通じて習得することで、メンターとしての自覚を促し、自信を持ってメンティーの支援に取り組めるようにしていきます。

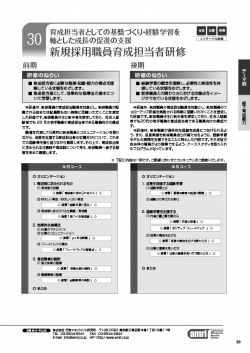

前期

研修のねらい

■ 育成担当者に必要な態度・知識・能力の要点を理解している状態をめざします。

■ 育成担当者として、効果的な指導法の基本について学習します。

本研修は、新採職員の育成担当職員を対象とし、新採職員が配属される前または配属間もない時期に受講いただくことを想定した研修です。新採職員は主に新卒者を想定しており、社会人経験者でも20代の若手職員の育成担当者である職員向けの構成です。

職場を代表して日常的に新採職員とコミュニケーションを取りながら、成長を支援する育成担当者の位置付けについて、これまでの経験等を振り返りながら整理します。その上で、育成担当者に求められる仕事観や育成観について考え、新採職員へ接する態度を改めて確認します。

後期

研修のねらい

■ 経験学習の概念を理解し、必要性と実効性を体感している状態をめざします。

■ 新採職員との関わり方における改善点をイメージができている状態をめざします。

本研修は、新採職員の育成担当職員を対象とし、新採職員のフォローアップ研修を実施される時期に受講いただくことを想定した研修です。新採職員は主に新卒者を想定しており、社会人経験者でも20代の若手職員の育成担当者である職員向けの構成です。

本研修は、新採職員が具体的な経験を成長につなげられるよう、また、成長実感を新採職員自らが満たせるように、経験学習モデルの実践を支援できることに特化した内容です。それを地方自治体の職員がより理解できるよう、ケーススタディを取り入れたプログラムとなっています。

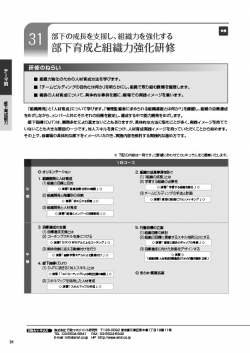

研修のねらい

■ 組織力強化のための人材育成方法を学びます。

■ 「チームビルディングの目的とは何か」を明らかにし、組織で取り組む課題を整理します。

■ 職員の人材育成について、具体的な事例を基に、職場での実践イメージを養います。

「組織開発」と「人材育成」について学びます。「管理監督者に求められる組織運営とは何か?」を確認し、組織の目標達成をめざしながら、メンバーと共にそれぞれの目標を設定し、達成する中で能力開発をめざします。

部下指導(OJT)は、業務多忙により進まないこともありますが、具体的な方法に悩むことが多く、実践イメージを持てていないことも大きな要因の一つです。対人スキルを身につけ、人材育成実践イメージを持っていただくことから始めます。その上で、自職場の具体的な部下をイメージいただき、実施内容を検討する実践的な進め方です。

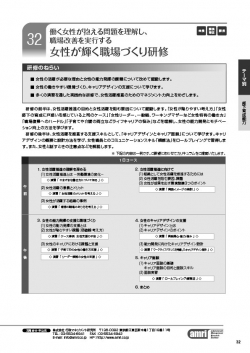

研修のねらい

■ 女性の活躍が必要な理由と女性の能力発揮の課題について改めて認識します。

■ 女性の働きやすい環境づくり、キャリアデザインの支援について学びます。

■ 多くの演習を通した実践的な研修で、女性活躍推進のためのマネジメント力向上をめざします。

研修の前半は、女性活躍推進の目的と女性活躍を阻む要因について認識します。「女性が陥りやすい考え方」「女性部下の育成に戸惑いを感じている上司のケース」「女性リーダー、一般職、ワーキングマザーなど女性特有の働き方」「職場復帰へのハードル」「子育てや介護の両立などライフキャリアの悩み」などを理解し、女性の能力開発とモチベーション向上の方法を学びます。

研修の後半は、女性活躍を推進する支援スキルとして、「キャリアデザインとキャリア面談」について学びます。キャリアデザインの概要と設計方法を学び、女性職員とのコミュニケーションスキル「傾聴法」をロールプレイングで習得します。また、女性と話すときの注意点などを解説します。

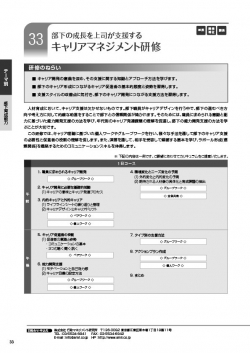

研修のねらい

■ キャリア開発の意義を深め、その支援に関する知識とアプローチ方法を学びます。

■ 部下のキャリア形成につながるキャリア促進者の基本的態度と姿勢を習得します。

■ 支援スタイルの改善点に気付き、部下のキャリア開発につながる支援方法を習得します。

人材育成において、キャリア支援は欠かせないものです。部下職員がキャリアデザインを行う中で、部下の進むべき方向や考え方に対して的確な助言をすることで部下との信頼関係が築かれます。そのためには、職員に求められる意識と能力に基づいた能力開発支援の方法を学び、年代別のキャリア発達課題の理解を促進し、部下の能力開発支援の方法を学ぶことが大切です。

この研修では、キャリア理論に基づいた個人ワークやグループワークを行い、様々な手法を通して部下のキャリア支援の必要性と促進者の役割の理解を促します。また、演習を通して、相手を受容して傾聴する基本を学び、ラポール形成(信頼関係)を構築するためのコミュニケーションスキルを体得します。

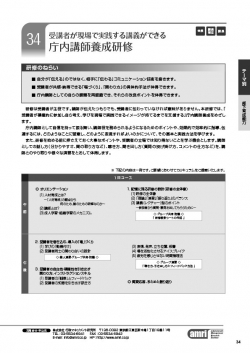

研修のねらい

■ 自分が「伝える」のではなく、相手に「伝わる」コミュニケーション技術を磨きます。

■ 受講者が共感・納得できる「場づくり」、「関わり方」の具体的手法が体得できます。

■ 庁内講師としての自らの課題を再認識でき、それらの改良ポイントを体得できます。

研修は受講者が主役です。講師が伝えたつもりでも、受講者に伝わっていなければ意味がありません。本研修では、「受講者が積極的に参加し自ら考え、学びを現場で実践できるイメージが持てるまでを支援する」庁内講師養成をめざします。

庁内講師として自信を持って振る舞い、講師役を務められるようになるためのポイントや、効果的で効率的に指導、伝達するには、どのようなことに留意し、どのように表現すればよいのかについて、その基本と実践方法を学びます。

また、研修を始める前に押さえておく大事なポイントや、受講者の立場では知り得ないことを学ぶ機会とします。講師としての話し方(分かりやすさ、間の取り方など)、聴き方、聞き出し方(質問の投げ掛け方、コメントの仕方など)を、講師とのやり取りや様々な演習をとおして体得します。

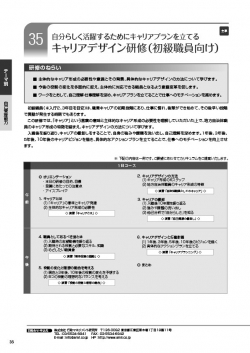

研修のねらい

■ 主体的なキャリア形成の必要性や意義とその背景、具体的なキャリアデザインの方法について学びます。

■ 今後の役割の変化を多面的に捉え、主体的に対応できる職員となるよう意識変革を促します。

■ ワークをとおして、自己理解・仕事理解を深め、キャリアプランを立てることで仕事へのモチベーションを高めます。

初級職員(※入庁2、3年目を目安)は、職業キャリアの初期段階にあり、仕事に慣れ、後輩ができ始めて、その後早い段階で異動が発生する時期でもあります。

この研修では、「キャリア」という言葉の意味と主体的なキャリア形成の必要性を理解していただいた上で、地方自治体職員のキャリア形成の特徴を踏まえ、キャリアデザインの方法について学びます。

入職後を振り返り、キャリアの棚卸しをすることで、自身の強みや課題を洗い出し、自己理解を深めます。1年後、3年後、5年後、10年後のキャリアビジョンを描き、具体的なアクションプランを立てることで、仕事へのモチベーションを向上させます。

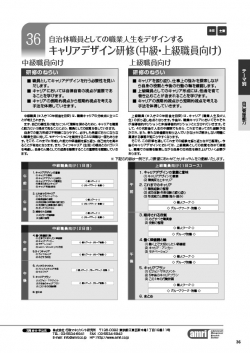

中級職員向け

研修のねらい

■ 職員としてキャリアデザインを行う必要性を見いだします。

■ キャリアにおいては自律自育の視点が重要であることを学びます。

■ キャリアの長期的視点から短期的視点を考える手法を体得していきます。

中級職員(※入庁10年前後を目安)は、職業キャリアの分岐点に立つことが考えられます。

まず、自己の適性及び能力について理解を深めるために、キャリアを職務と能力という視点で見ることにより、職員としての自覚を促していきます。

自身での能力形成は不明確になりやすく、必ずしも希望どおりにならない職業生活に対して、モチベーションを維持することは困難な一面もあります。そこで、これまでに形成した能力や価値観を振り返り、自己効力を高めることが有効になります。また、ライフキャリア(生活)の視点とのバランスを考慮し、自身の人間としての成長を勘案することの重要性を認識していきます。

上級職員向け

研修のねらい

■ キャリアを振り返り、仕事上の強みを探索しながら自身の役割と今後の行動の軸を確認します。

■ 上級職員としてのキャリア形成には、他者を育て巻き込むことが含まれることを学びます。

■ キャリアの長期的視点から短期的視点を考える手法を体得していきます。

上級職員(※入庁20年前後を目安)は、キャリア(職業人生及び人生)の折り返し地点となります。今後は、職業キャリアにおいてそれぞれが指導者的ポジションと非指導者的ポジションとに分かれていきます。そし て、40代前後は人生の中盤期でもあり、これまで培ってきた経験が生かされ、また、新たな価値観を取り込んでいかなければ解決しない問題に遭 遇する事態が起こりやすくなります。

そこで、この研修を通してこれまでの経験を振り返りながら整理し、今後のキャリアデザインにおいては、上級職員としての自覚を改めて確認し、職場での役割を勘案しながら自身の方向性を築き上げていく必要があります。

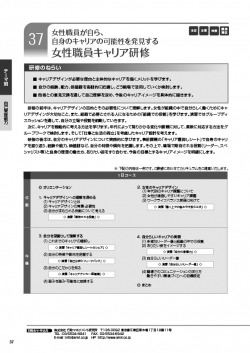

研修のねらい

■ キャリアデザインが必要な理由と主体的なキャリアを描くメリットを学びます。

■ 自分の経験、能力、価値観を客観的に把握し、どう職場で活用していくか検討します。

■ 他者との意見交換を通して自己理解を深め、今後のキャリアイメージを具体的に描きます。

研修の前半は、キャリアデザインの目的とその必要性について理解します。女性が組織の中で自分らしく働くためにキャリアデザインが大切なこと、また、組織で必要とされる人になるための「組織での役割」を学びます。演習ではグループディスカッションを通して、自分の立場や役割を俯瞰していきます。

次に、キャリアを戦略的に考える方法を学びます。年代によって降りかかる変化や課題に対して、柔軟に対応する方法をグループワークで検討します。そして「仕事と生活の両立」を考慮したキャリア設計を考えます。

研修の後半は、自分のキャリアデザインについて実践的に学びます。事前課題の「キャリア棚卸しシート」で自身のキャリアを振り返り、経験や能力、価値観など、自分の特徴や傾向を把握します。その上で、職場で期待される役割(リーダー、スペシャリスト等)と自身の理想の働き方、ありたい姿をすり合わせ、今後の目標とするキャリアイメージを明確にします。

研修のねらい

■ 育休復帰前後の不安を解消し、仕事と子育ての両立に向けた具体的な手法を学びます。

■ 復帰後は以前よりも限られた時間で働くことを認識し、タイムマネジメントのポイントを踏まえて突発的な事態を想定した業務を行えるようになります。

■ キャリアとは人生全体であり、家庭や子育て等の経験が仕事にも相乗効果をもたらすことを理解し、中長期的なキャリアを描きます。

育児休業取得又は復帰に際し、子育てと仕事の両立や復帰後の働き方に不安を持つ職員に向けて、具体的な対処の仕方を解説します。

復帰後は以前とは時間の使い方が変わるため、限られた時間を有効に使うためのタイムマネジメントの基本を理解します。また復帰後は子どもの病気等の突発的な事態を想定した仕事の仕方や職場のコミュニケーションについて考えます。

キャリアデザインの基本的な考え方を理解し、ワーク(仕事)だけではなく、ライフ(生き方・人生)のどちらもキャリアに重要となることを確認します。その上で、子どもを持った後の自身のキャリアを踏まえた中長期的なライフプランを作成します。

受講者同士のグループワークを実施します。同じような境遇の職員がいることで共感が高まり励みになることもあります。また、復帰後の受講者からの生の声を聴く機会にもなります。

研修のねらい

■ 仕事の段取りについて、押さえておくこと、抜け漏れを防ぐ段取りの視点を学びます。

■ 生産性を向上させるスケジューリングと優先順位管理の方法を学びます。

■ 仕事の効率を上げるための、日々の業務の工夫について、細かなテクニックを習得します。

今日、多くの地方自治体では残業の削減を推進しています。しかし、職員数の削減などにより、職員一人ひとりにかかる負荷が非常に大きくなっているのが実情です。実際に残業を減らすため、業務を効率化するための具体的方策を提示し実行しなければ、一向に事態は変わりません。

このような中で、仕事の段取り・効果的なプロセスは、ポータブルスキル(場<部門・職種>を問わず活用することのできる汎用性の高いスキル)として、行政職には欠かせない身に付けるべき重要なスキルです。

この研修では、時間管理の基本的なスキルを習得するとともに、演習を通じて優先順位のつけ方、仕事における人との関わり方を体得し、更に業務のスリム化を図る改善計画にまで応用し、限られた人員で効率的に仕事をまわすための方策を自発的に考える職員を養成します。

一般職員向け

研修のねらい

■ ストレスやセルフケアの基本的知識を学びます。

■ メンタルヘルス不調予防・対応のための同僚の役割について、事例を通して学びます。

■ メンタルヘルス不調の起きない職場づくりの手法を体得できます。

職員のメンタルヘルス不調による休職者なども年々増えている中で、メンタルヘルスの問題を未然に防ぐ必要性が高まっています。そこで、職員自らストレス・マネジメントができ、職場全体がメンタルヘルスケアの認識を持つことが求められています。

この研修では、職業生活におけるストレスに関心を持ち、理解を深めるとともに、自分自身のストレスとうまく付き合うためのストレス・マネジメントができることを重視します。また、職場全体のメンタルヘルスケアに関心が持てる機会をめざします。

管理職向け

研修のねらい

■ 管理職に必須のメンタルヘルスの知識を、実践的に学びます。

■ 職場のコミュニケーション対策が職場のメンタルヘルスと直結することを学びます。

■ 管理者自らが元気を保てるように、ストレスへのセルフケア対策を体得します。

メンタルヘルス不調での退職や休職が大きな課題となる中で、メンタルヘルスがどのように働く私たちに影響を及ぼすかを学びます。また、リーダーとしてのストレス・マネジメント手法の体得も必要です。

本研修では、管理職として部下のメンタルヘルスの対応(ラインケア)についてと、管理職自らのセルフケア対策について、自治体特有の事例を用いることで、実際の現場の状況に近い内容を学べるため、実践ができるような設計としています。

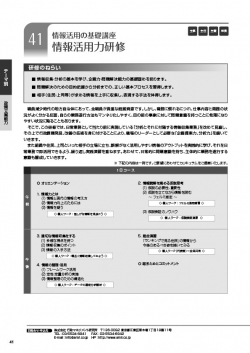

研修のねらい

■ 情報収集・分析の基本を学び、企画力・問題解決能力の基礎固めを図ります。

■ 問題解決のための目的把握から分析までの、正しい基本プロセスを習得します。

■ 相手(住民・上司等)が求める情報を上手に収集し、表現する手法を体得します。

職員減少時代の地方自治体にあって、全職員が貴重な経営資源です。しかし、職務に慣れるにつれ、仕事内容と周囲の状況がよく分かる反面、自らの業務遂行方法もマンネリ化しやすく、目の前の事象に対して問題意識を持つことに希薄になりやすい状況に陥ることもあります。

そこで、この研修では、日常業務として当たり前に実施している「分析とそれに付随する情報収集業務」を改めて見直し、その上で行政課題発見、改善の技術を身に付けることにより、職場のリーダーとして必要な「企画提案力、分析力」を磨いていきます。

また組織や住民、上司といった相手の立場に立ち、誤解がなく活用しやすい情報のアウトプットを実践的に学び、それを日常業務で即活用できるよう、繰り返し実践演習を重ねます。あわせて、日常的に問題意識を持ち、主体的に業務を遂行する意識も醸成していきます。

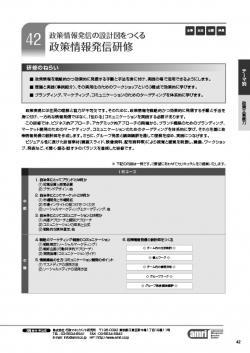

研修のねらい

■ 政策情報を戦略的かつ効果的に発信する手順と手法を身に付け、実践の場で活用できるようにします。

■ 理論と実践(事例紹介)、その実用化のためのワークショップという3構成で効果的に学びます。

■ ブランディング、マーケティング、コミュニケーションのためのターゲティングを体系的に学びます。

政策実現には住民の理解と協力が不可欠です。そのために、政策情報を戦略的かつ効果的に発信する手順と手法を身に付け、一方的な情報発信ではなく、「伝わる」コミュニケーションを実践する必要があります。

この研修では、ビジネス的アプローチ、アカデミック的アプローチの両端から、ブランド構築のためのブランディング、マーケット開発のためのマーケティング、コミュニケーションのためのターゲティングを体系的に学び、それらを基に政策情報発信の設計図を作成します。さらに、グループ発表と講師講評を通して理解を深め、実践につなげます。

ビジュアル性に長けた研修素材(講義スライド、映像資料、配布資料等)により視覚と聴覚を刺激し、講義、ワークショップ、発表など、≪聞く・語る・話す≫のバランスを重視した研修です。

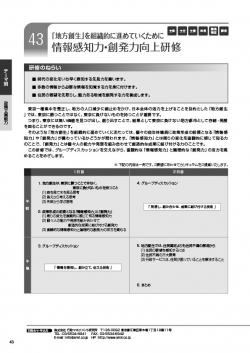

研修のねらい

■ 時代の変化をいち早く察知する先見力を養います。

■ 多数の情報から必要な情報を知覚する力を身に付けます。

■ 住民の要望を先取りし、魅力ある地域を創発する力を養成します。

東京一極集中を是正し、地方の人口減少に歯止めをかけ、日本全体の活力を上げることを目的とした「地方創生」では、東京に勝つことではなく、東京に負けないものを持つことが重要です。

つまり、東京には無い価値を見つけ出し、創り出すことで、結果として東京に負けない地方都市として存続・発展を図ることができるのです。

そのような「地方創生」を組織的に進めていくにあたっては、個々の自治体職員に政策形成の前提となる「情報感知力」や「創発力」が備わっているかどうかが問われます。「情報感知力」とは周りの変化を直観的に感じて知る力のことで、「創発力」とは個々人の能力や発想を組み合わせて創造的な成果に結び付ける力のことです。

この研修では、グループディスカッションを交えながら、直観的な「情報感知力」と論理的な「創発力」の双方を高めることをめざします。

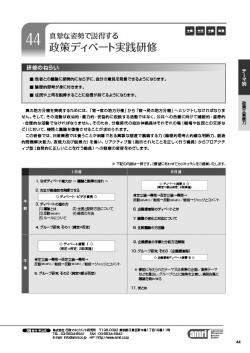

研修のねらい

■ 他者との議論に感情的にならずに、自分の意見を発言できるようになります。

■ 論理的思考が身に付きます。

■ 住民や上司を説得することに自信が持てるようになります。

真の地方分権を実現するためには、「官→官の地方分権」から「官→民の地方分権」へとシフトしなければなりません。そして、その活動は政治的・権力的・妥協的に収斂する活動ではなく、公共への合意に向けて建設的・道徳的・合理的な活動でなければなりません。そのため、分権時代の自治体職員はそれぞれの場(職場や住民との交渉など)において、疑問と議論を復権させることが求められます。

この研修では、日常業務では養うことが困難である真摯な態度で議論する力(論理的思考と的確な判断力、創造的問題解決能力、表現力及び説得力)を養い、リアクティブ型(指示されたことを正しく行う職員)からプロアクティブ型(自発的に正しいことを行う職員)への態度の変容をめざします。

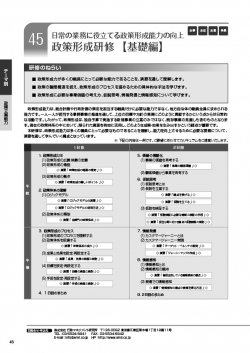

研修のねらい

■ 政策形成力が多くの職員にとって必要な能力であることを、演習を通して理解します。

■ 政策の論理構造を捉え、政策形成のプロセスを進めるための具体的な手法を学びます。

■ 政策形成に必要な事業価値の考え方、仮説思考、情報発信と情報感知について学びます。

政策形成能力は、総合計画や行政計画の策定を担当する職員だけに必要な能力ではなく、地方自治体の職員全員に求められる能力です。一人一人が担当する事務事業の推進を通して、上位の目標や方針の実現にどのように貢献するかという点からは日常的な活動です。したがって、政策形成は、独自予算で実施する新規事業の立案のみではなく、既存事業の見直しも含むものとなります。現在の政策体系の中において、限られた資源を有効に活用し、どのような成果・効果を生み出すかという観点が重要です。

本研修は、政策形成能力は多くの職員にとって必要なものであることを理解し、能力を向上させるために必要な要素について、演習を通して学んでいく構成となっています。

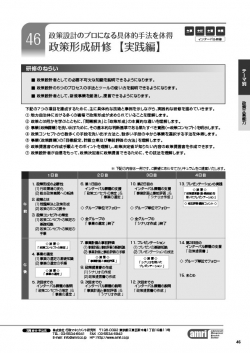

研修のねらい

■ 政策設計者としての必要不可欠な知識を説明できるようになります。

■ 政策設計の5つのプロセスの手法とツールの使い方を説明できるようになります。

■ 政策設計者として、新規事業を創造し、提言できるようになります。

下記の7つの項目を達成するために、主に具体的な技術と事例を示しながら、実践的な研修を進めていきます。

- 地方自治体における多くの職場で政策形成が求められていることを理解します。

- 政策とは何かを学ぶとともに、「問題解決」と「政策形成」の本質的な違いを理解します。

- 事業(政策課題)を洗い出すために、その基本的な判断基準である果たすべき責務(=政策コンセプト)を明示します。

- 政策コンセプトから数多くの手段を洗い出す方法と、数多い手段の中から事業を選択する手法を体得します。

- 事業(政策課題)の「目標設定、計画立案及び事前評価の方法」を理解します。

- 政策提言書の作成手順とそのポイントを理解し、政策決定者が知りたい内容の政策提言書を作成できます。

- 政策設計者が自信をもって、政策決定者に政策提言できるために、その技法を理解します。

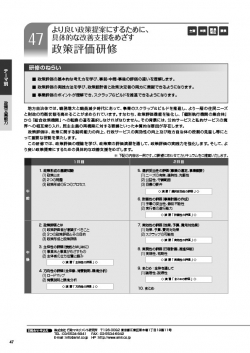

研修のねらい

■ 政策評価の基本的な考え方を学び、事前・中間・事後の評価の違いを理解します。

■ 政策評価の実践方法を学び、政策設計者と政策決定者の両方に貢献できるようになります。

■ 事業評価のポイントが理解でき、スクラップ&ビルドを推進できるようになります。

地方自治体では、職務増大と職員減少時代にあって、事業のスクラップ&ビルドを推進し、より一層の住民ニーズと財政の均衡状態を高めることが求められています。すなわち、政策評価機能を強化し、「個別執行機関の集合体」から「総合政策機関」への転換の道を選択しなければなりません。その背景には、公的サービスと私的サービスの境界への相互乗り入れ、民主主義の再構築に対する要請といった本質的な要因が存在します。

政策評価は、政策に関する説明能力の向上、行政サービスの実効性の向上及び地方自治体の役割の見直し等にとって重要な役割を果たします。

この研修では、政策評価の理論を学び、政策案の評価演習を通して、政策評価の実践力を強化します。そして、より良い政策提案にするための具体的な改善支援をめざします。

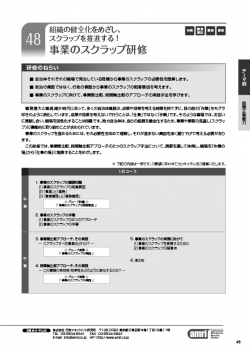

研修のねらい

■ 自治体それぞれの職場で発生している問題から事業のスクラップの必要性を理解します。

■ 政治の側面ではなく、行政の側面から事業のスクラップの阻害要因を考えます。

■ 事業のスクラップに向けて、事業間比較、時間軸比較のアプローチの実践手法を学びます。

職務増大と職員減少時代にあって、多くの自治体職員は、成果や効果を考える時間を持てずに、目の前の「作業」をモグラ叩きのように消化しています。成果や効果を考えないで行うことは、「仕事」ではなく「作業」です。そのような職場では、お互いに貢献し合い、職場を活性化することは困難です。地方自治体は、自らの組織を健全化するため、事業や業務の見直し(スクラップ)に積極的に取り組むことが求められています。

事業のスクラップを進めるためには、その必要性を改めて理解し、それが進まない真因を深く掘り下げて考える必要があります。

この研修では、事業間比較、時間軸比較アプローチの2つのスクラップ手法について、演習を通して体得し、職場を「作業の場」から「仕事の場」に転換することをめざします。

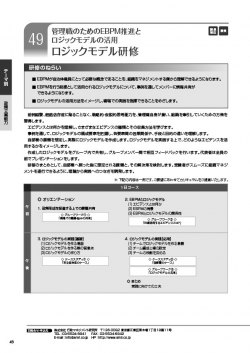

研修のねらい

■ EBPMが自治体職員にとって必要な概念であることを、組織をマネジメントする側から理解できるようになります。

■ EBPMを行う前提として活用されるロジックモデルについて、事例を通してメンバーに情報共有ができるようになります。

■ ロジックモデルの活用方法をイメージし、職場での実践を指揮できることをめざします。

前例踏襲、経路依存症に陥ることなく、戦略的・仮説的思考能力を、管理職自身が養い、組織を牽引していくための方策を習得します。

エビデンスとは何かを理解し、さまざまなエビデンスの種類とその収集方法を学びます。

事例を通して、ロジックモデルの構成要素を把握し、各要素間の因果関係や、手段と目的の違いを理解します。

自部署の課題を想定し、実際にロジックモデルを作成します。ロジックモデルを実践する上で、どのようなエビデンスを活用するかをイメージします。

作成したロジックモデルをグループ内で共有し、グループメンバー間で相互フィードバックを行います。代表者は全員の前でプレゼンテーションをします。

研修のまとめとして、自部署へ戻った後に想定される課題と、その解決策を検討します。受講者がスムーズに組織マネジメントを遂行できるように、理論から実践へのつなぎを誘発します。

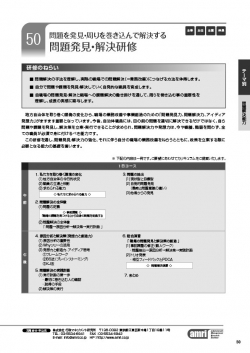

研修のねらい

■ 問題解決の手法を理解し、実際の職場での問題解決(=業務改善)につなげる方法を体得します。

■ 自分で問題や課題を発見・解決していく自発的な職員を育成します。

■ 自職場の問題発見・解決と職場への課題解決の働き掛けを通して、周りを巻き込む事の重要性を理解し、成長の実感に寄与します。

地方自治体を取り巻く環境の変化から、職場の業務改善や事業創造のための「問題発見力、問題解決力、アイディア発想力」がますます重要となっています。今後、自治体職員には、目の前の問題を適切に解決できるだけではなく、自ら問題や課題を発見し、解決策を立案・実行できることが求められ、問題解決力や発想力は、今や職種、階層を問わず、全ての職員が必須で身に付けるべき能力です。

この研修を通し、問題発見・解決力の強化、それに伴う自分の職場の業務改善をねらうとともに、政策を立案する際に必要となる能力の基礎を養います。

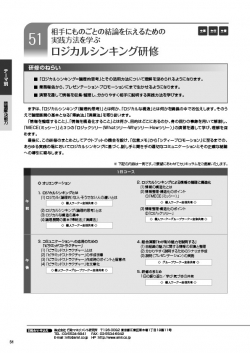

研修のねらい

■ 「ロジカルシンキング=論理的思考」とその活用方法について理解を深められるようになります。

■ 業務報告から、プレゼンテーション・プロモーションにまで生かせるようになります。

■ 演習を通して情報を収集・整理し、分かりやすく相手に説明する実践方法を学びます。

まずは、「ロジカルシンキング(論理的思考)」とは何か、「ロジカルな構造」とは何かを講義の中でお伝えします。そのうえで論理展開の基本となる「帰納法」「演繹法」を取り扱います。

「情報を整理すること」、「情報を構造化すること」とは何か、目的はどこにあるのか、身の回りの事象を用いて解説し、「MECE(ミッシー)」と3つの「ロジックツリー(Whatツリー・Whyツリー・Howツリー)」の演習を通して学び、理解を深めます。

最後に、この研修のまとめとしてアウトプットの機会を設け、「伝言メモ」から「シティープロモーション」に至るまでの、あらゆる実践の場においてロジカルシンキングに基づく、話し手と聞き手の適切なコミュニケーションとその正確な結論への導引に寄与します。

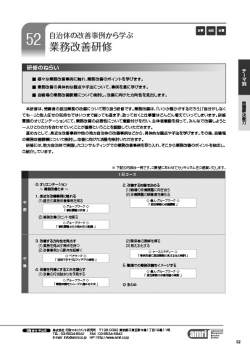

研修のねらい

■ 様々な業務改善事例に触れ、業務改善のポイントを学びます。

■ 業務改善の具体的な観点や手法について、事例を基に学びます。

■ 自職場の業務改善課題について検討し、改善に向けた方向性を見出します。

本研修は、受講者の担当業務の改善について取り扱う研修です。業務改善は、「いつか誰かがするだろう」「自分がしなくても…」と他人任せの気持ちではいつまで経っても進まず、放っておくと仕事量はどんどん増えていってしまいます。研修冒頭のオリエンテーションにて、業務改善の必要性について意識付けを行い、主体者意識を持って、みんなで改善しようと一人ひとりの力を合わせていくことが重要ということを認識していただきます。

進め方として、身近な改善事例や他の地方自治体の改善事例などから、具体的な観点や手法を学びます。その後、自職場の業務改善課題について検討し、改善に向けた活動を検討いただきます。

研修には、地方自治体で実施したコンサルティングでの業務改善事例を取り入れ、そこから業務改善のポイントを抽出し、ご紹介しています。

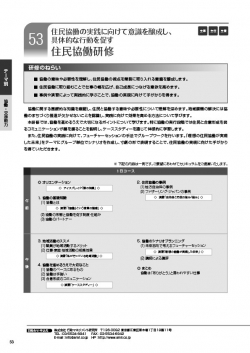

研修のねらい

■ 協働の意味や必要性を理解し、住民協働の視点を業務に取り入れる意識を醸成します。

■ 住民協働に取り組むことで仕事の幅を広げ、自己成長につなげる意欲を高めます。

■ 事例や演習によって実践的に学ぶことで、協働の実現に向けて手がかりを得ます。

協働に関する基礎的な知識を確認し、住民と協働する意味や必要性について理解を深めます。地域課題の解決には協働のまちづくり推進が欠かせないことを認識し、実践に向けて効果を高める方法について学びます。

本研修では、協働を進めるうえで大切になるポイントについて学びます。特に協働の実行段階では住民と合意形成を図るコミュニケーションが鍵を握ることを説明し、ケーススタディーを通じて体感的に学習します。

また、住民協働の実践に向けて、フューチャーセッションの手法でグループワークを行います。「理想の住民協働が実現した未来」をテーマにグループ単位でシナリオを作成し、寸劇の形で表現することで、住民協働の実現に向けた手がかりを得ていただきます。

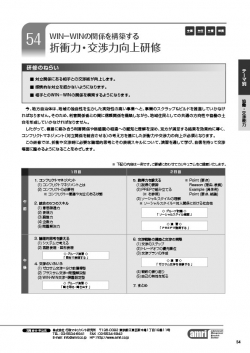

研修のねらい

■ 対立関係にある相手との交渉術が向上します。

■ 感情的な対立を招かないようになります。

■ 相手とのWIN-WINの関係を模索するようになります。

今、地方自治体は、地域の独自性を生かした実効性の高い事業へと、事業のスクラップ&ビルドを推進していかなければなりません。そのため、利害関係者との間に信頼関係を構築しながら、地域住民としての共通の方向性や協働の土台を形成していかなければなりません。

したがって、複雑に絡み合う利害関係や価値観の相違への認知と理解を深め、双方が満足する結果を効果的に導く、コンフリクトマネジメント(対立関係を統合させる)の考え方を基にした折衝力や交渉力の向上が必須となります。

この研修では、折衝や交渉時に必要な論理的思考とその表現スキルについて、演習を通して学び、自信を持って交渉場面に臨めるようになることをめざします。

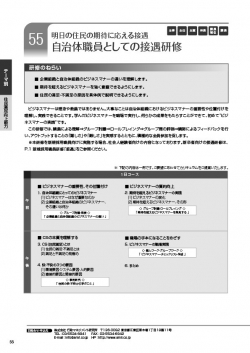

研修のねらい

■ 企業組織と自治体組織のビジネスマナーの違いを理解します。

■ 期待を超えるビジネスマナーを強く意識できるようにします。

■ 住民の満足・不満足の原因を具体例で説明できるようにします。

ビジネスマナーは理念や教義ではありません。大事なことは自治体組織におけるビジネスマナーの重要性や位置付けを理解し、実践できることです。学んだビジネスマナーを職場で実行し、何らかの成果をもたらすことができて、初めて“ビジネスマナーの実践”です。

この研修では、講義による理解⇒グループ討議⇒ロールプレイング⇒グループ間の評価⇒講師によるフィードバックを行い、アウトプットすることの「難しさ」や「厳しさ」を実感するとともに、積極的な全員参加を促します。

※本研修を新規採用職員向けに実施する場合、社会人経験者向けの内容となっております。新卒者向けの接遇研修は、P.8 新規採用職員研修「接遇」をご参照ください。

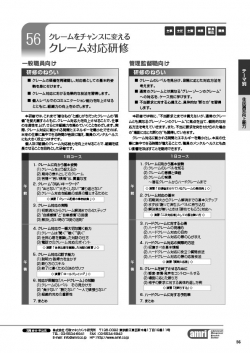

一般職員向け

研修のねらい

■ クレームの価値を再確認し、対応者としての基本的姿勢を身に付けます。

■ クレーム対応における効果的な技法を習得します。

■ 個人レベルでのコミュニケーション能力を向上させるとともに、組織力の向上をめざします。

本研修では、これまで“嫌なもの”と感じがちだったクレームの“価値”を捉え直すとともに、クレーム対応力を向上させることで、仕事の生産性を上げ、さらには組織力を高めていくことをめざします。実際、クレーム対応に割かれる時間とエネルギーを最小化できれば、本来の仕事に集中できる時間が格段に増え、職員のメンタルヘルスにも大きく役立つはずです。

個人及び組織のクレーム対応能力を向上させることで、組織を成長させることを目的とした研修です。

管理監督職向け

研修のねらい

■ クレームのレベルを見分け、段階に応じた対応方法を考えます。

■ 通常のクレームとは異なる“グレーゾーンのクレーム”への対応を、ケース別に学びます。

■ 不当要求に対する心構えと、具体的な“断り方”を習得します。

本研修では特に、“不当要求とまでは言えないが、通常のクレームとも異なるグレーゾーンのクレーム”に焦点を当て、個別的な対応方法を考えていきます。また、不当に要求を突き付けられた場合の“場面に応じた断り方”も習得していきます。

クレーム対応に割かれる時間とエネルギーを最小化し、本来の仕事に集中できる時間が増えることで、職員のメンタルヘルスにも良い影響を及ぼすことを期待できます。

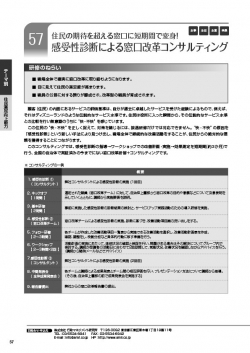

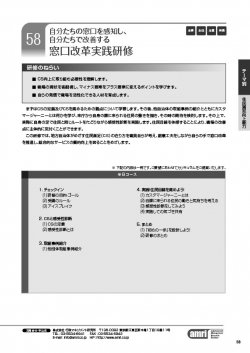

研修のねらい

■ 職場全体で確実に窓口改革に取り組むようになります。

■ 目に見えて住民の満足度が高まります。

■ 職員の公務に対する誇りが醸成され、改革型の職員が育成されます。

顧客(住民)の内面にあるサービスの評価基準は、自分が過去に卓越したサービスを受けた経験によるもので、例えば、それはディズニーランドのような伝説的なサービス水準です。住民は役所に入った瞬間から、その伝説的なサービス水準との比較を行い無意識のうちに“快・不快”を感じています。

この住民の“快・不快”を正しく捉えて、対策を講じるには、接遇研修だけでは対応できません。“快・不快”の原因を「感受性診断」という新しい手法により見つけ出し、職場全体で継続的な改善活動をすることが、住民からの絶対的な信頼を獲得することにつながります。

このコンサルティングでは、感受性診断の指導→ワークショップでの改善計画・実施→効果測定を短期間(約3か月)で行う、全国の自治体で実証済みの今までにない窓口改革研修+コンサルティングです。

研修のねらい

■ CS向上に取り組む必要性を理解します。

■ 職場の現状を客観視し、マイナス要素をプラス要素に変えるポイントを学びます。

■ 自らの発信で職場を活性化できる人材を育成します。

まずはCSの定義及びCSを高めるための観点について学習します。その後、他自治体の取組事例の紹介とともにカスタマージャーニーとは何かを学び、来庁から自身の課に来られる住民の動きを描き、その時の期待を検討します。その上で、実際に自身の足で住民と同じルートをたどりながら感受性診断を実施します。住民目線を体感することにより、職場の改善点に主体的に気付くことができます。

この研修では、地方自治体がめざす住民満足(CS)の在り方を職員自らが考え、創意工夫をしながら自らの手で窓口改革を推進し、総合的なサービスの質的向上を図ることをめざします。

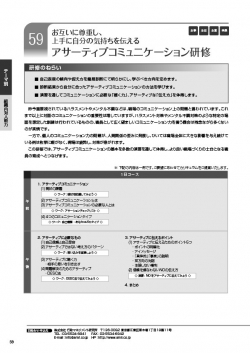

研修のねらい

■ 自己表現の傾向や捉え方を簡易診断にて明らかにし、学ぶべき方向を定めます。

■ 診断結果から自分に合ったアサーティブコミュニケーションの方法を学びます。

■ 演習を通してコミュニケーションに必要な「聴く力」、アサーティブな「伝え方」を体得します。

昨今重要視されているハラスメントやメンタル不調などは、職場のコミュニケーション上の問題と言われています。これまで以上に対面のコミュニケーションの重要性は増していますが、ハラスメント対策やメンタル不調対策のような特定の場面を想定した訓練は行われているものの、職員として広く望ましいコミュニケーション力を養う機会は残念ながら多くないのが実情です。

一方で、個人のコミュニケーション力の問題が、人間関係の歪みに発展し、ひいては職場全体に大きな影響を与え続けている例は枚挙に暇がなく、現場は疲弊し、対策が急がれます。

この研修では、アサーティブコミュニケーションの基本を多数の演習を通して体得し、より良い職場づくりの土台となる職員の育成へとつなげます。

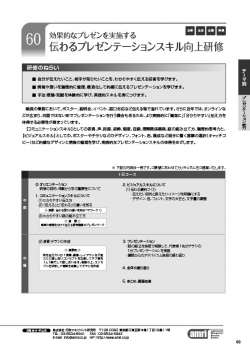

研修のねらい

■ 自分が伝えたいこと、相手が知りたいことを、わかりやすく伝える技術を学びます。

■ 情報や想いを論理的に整理、構造化して的確に伝えるプレゼンテーションを学びます。

■ 手法・理論・知識を体験的に学び、実践的スキルを身につけます。

職員の業務において、ポスター、説明会、イベント、窓口対応など伝える場で溢れています。さらに近年では、オンラインなどが広まり、対面ではない形でプレゼンテーションを行う機会もあるため、より実践的に「簡潔に」「分かりやすい」伝え方を体得する必要性が高まっています。

【コミュニケーションスキル】としての表現、声、抑揚、姿勢、態度、目線、信頼関係構築、話の組み立て方、論理的思考力と、【ビジュアルスキル】としての、ポスターやチラシなどのデザイン、フォント、色、構成など相手に響く言葉の選択(キャッチコピー)など的確なデザインと情報の整理を学び、実践的なプレゼンテーションスキルの体得をめざします。

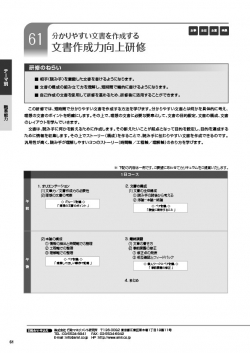

研修のねらい

■ 相手(読み手)を意識した文書を書けるようになります。

■ 文書の構成の組み立て方を理解し、短時間で端的に書けるようになります。

■ 自己作成の文書を使用して研修を進めるため、研修後に活用することができます。

この研修では、短時間で分かりやすい文書を作成する方法を学びます。分かりやすい文書とは何かを具体的に考え、理想の文書のポイントを明確にします。その上で、理想の文書に必要な要素として、文書の目的設定、文書の構成、文書のレイアウトを学んでいきます。

文書は、読み手に何かを訴えるために作成します。その訴えたいことが起点となって目的を設定し、目的を達成するために情報を収集します。その上でストーリー(構成)を作ることで、読み手に伝わりやすい文書を作成できるのです。汎用性が高く、読み手が理解しやすい3つのストーリー(時間軸/工程軸/理解軸)の作り方を学びます。

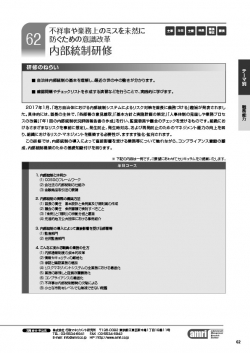

研修のねらい

■ 自治体内部統制の基本を理解し、最近の世の中の動きがわかります。

■ 確認問題やチェックリストを作成する演習などを行うことで、実践的に学びます。

2017年1月、「地方自治体における内部統制システムによるリスク対策を首長に義務づける」趣旨が発表されました。具体的には、首長の主体で、「各部署の意見聴取」「基本方針と実施計画の策定」「人事体制の見直しや業務プロセスの改善」「年1回の内部統制状況評価報告書の作成」を行い、監査委員や議会のチェックを受けるものです。組織におけるさまざまなリスクを事前に想定し、発生防止、発生時対応、および再発防止のためのマネジメント能力の向上を図り、組織におけるリスク・マネジメントを構築する必要性が、ますます強化・拡充されます。

この研修では、内部統制の導入によって直接影響を受ける業務等について触れながら、コンプライアンス意識の醸成、内部統制構築のための基礎知識付けを図ります。

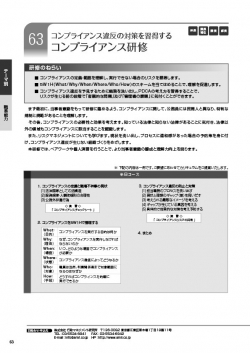

研修のねらい

■ コンプライアンスの定義・範囲を理解し、実行できない場合のリスクを習得します。

■ 5W1H(What/Why/When/Where/Who/How)のスキームを当てはめることで、理解を促進します。

■ コンプライアンス違反を予見するために職務を洗い出し、PDCAの考え方を習得することで、リスクが生じる前の段階で「客観的な問題」及び「管理職の課題」に気付くことができます。

まず最初に、当事者意識をもって研修に臨めるよう、コンプライアンスに関して、公務員には民間人と異なり、特有な規制と規範があることを理解します。

その後、コンプライアンスの必要性と効果を考えます。知っている法律と知らない法律があることに気付き、法律以外の領域もコンプライアンスに該当することを認識します。

また、リスクマネジメントについても学びます。現状を洗い出し、プロセスに違和感があった場合の予防策を身に付け、コンプライアンス違反が生じない組織づくりをめざします。

本研修では、ペアワークや個人演習を行うことで、より当事者意識の醸成と理解力向上を図ります。

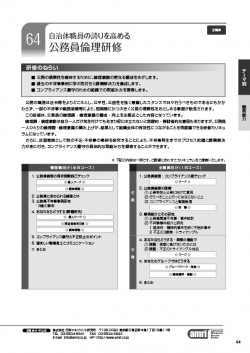

研修のねらい

■ 公務の信頼性を確保するために、倫理意識の更なる醸成をめざします。

■ 過去の不祥事事例に学ぶ気付きと課題解決力を養成します。

■ コンプライアンス順守のための組織での取組み方を習得します。

公務の職務は法令等をよりどころとし、公平性、公益性を強く意識したスタンスで日々行うべきものであるにもかかわらず、一部の不祥事や職務怠慢等により、短期間にかつ大きく公務の信頼性をおとしめる事態が散見されます。

この研修は、公務員の倫理観 ・ 倫理意識の醸成 ・ 向上を主眼点とした内容となっています。

倫理観 ・ 倫理意識は自分一人だけ気を付けてもあまり役には立たないと悲観的 ・ 傍観者的な意見もありますが、公務員一人ひとりの倫理観・倫理意識の積み上げが、結果として組織全体の有効性につながることを再認識できる研修カリキュラムになっています。

さらに、反面教師として他の不正・不祥事の事例を研究することにより、不祥事発生までのプロセス把握と課題解決力が身に付き、コンプライアンス順守の具体的な取組み方を習得することができます。

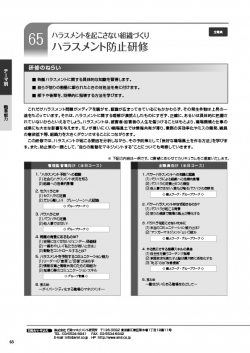

研修のねらい

■ 各種ハラスメントに関する具体的な知識を習得します。

■ 自らが怒りの衝動に駆られたときの対処法を身に付けます。

■ 部下や後輩を、効果的に指導する方法を学びます。

これだけハラスメント問題がメディアを騒がせ、認識が広まってきているにもかかわらず、その発生件数は上昇の一途をたどっています。それは、ハラスメントに関する理解が漠然としたものにすぎず、正確に、あるいは具体的に把握されていないからといえるでしょう。ハラスメントは、被害者・加害者の人生を傷つけることはもとより、職場環境と仕事の成果にも大きな影響を与えます。モノが言いにくい職場風土では情報共有が滞り、業務の非効率化やミスの頻発、職員の意欲低下等、組織力を大きくダウンさせることにつながります。

この研修では、ハラスメントが起こる要因を分析しながら、その予防策として「良好な職場風土を作る方法」を学びます。また、防止策の一環として、“自らの衝動をマネジメントする”ことについても考察していきます。

研修のねらい

■ ハラスメント対策に必要なアンガーマネジメントとは何かを理解します。

■ 怒りが生まれるメカニズムと、怒りの性質、怒りの取り扱い方を理解します。

■ 自身の怒りの感情をコントロールするスキルを身に付けます。

アンガーマネジメント研修は、「怒りをなくす」ということを伝えるものではありません。「怒り」は人間に備わっている自然な感情の一つです。怒りの感情を無理に抑え込むのではなく、怒りと上手に付き合うことが重要です。

本研修では、まずは怒りという感情の正体を理解した上で、問題となる4つの怒りが自身にもあるのか、簡単なチェックリストで振り返ります。その後、感情コントロールの手法を学び、自身の考えや信念を言葉にして他者に伝える方法を、演習を通して身に付けます。

自身の感情をセルフコントロールすることで、対人関係を円滑にし、ハラスメントではない効果的なコミュニケーションをめざします。

研修のねらい

■ 地方自治体における採用の動向を知り、採用活動の全体を整理します。

■ ふさわしい人物像と採用時の判断基準を明らかにし、全体で共有します。

■ 面接官として留意する点や具体的に必要となる行動について理解します。

全国の多くの自治体が、採用の活動を見直し、志願者や優秀な人材の確保に動き出しました。日本の人口は減少を始め、これから更に人口減少が本格化する中、職員数は必然的に削減の方向に進んでいます。したがって、より優秀な人材を獲得していくことが、これまで以上に重要になっていきます。

この研修では、地方自治体における職員採用や受験者の動向を知り、現状の採用活動の問題点を明らかにして、改善策を見いだすとともに、ふさわしい人物像の明確化と採用すべき判断基準の明確化を図りながら、面接担当者としての必要な知識とスキルを身に付けます。

また、恒常的な組織力強化を可能とする採用システム又は発展的に、ふさわしくない職員に対処する人事システムの再構築へと発展させる足掛かりとしたいと考えます。

実践!業務改善 ~コンサルタントが直接現場でアドバイス~

研修のねらい

■ 生産性向上を継続的に実践するための業務改善の視点や方法を、実例を通して学びます。

■ 現状の問題の見える化の手法、目標の設定方法、後戻りしない仕組み作りを学びます。

■ 改善優先順位の高い業務の具体的改善計画が出来上がり、実践を後押しします。

この研修では、「職場の生産性阻害要因の洗い出し」を入り口とし、当該部署にとって「今一番改善すべき業務」を全員参加の討議で洗い出します。そして、その現状を見える化し、在るべき姿を目標として設定して、目標達成に向けたアクションプランの作成までをやり切ります。改善の流れを体験し、併せて後戻りしない仕組みづくりを計画することで、今後改善を継続する組織をつくります。

タイムマネジメント ~仕事の仕方が変わって職場が変わる~

研修のねらい

■ タイムマネジメントの基本を職場全員で確認し、改善方法を考えます。

■ 生産性を向上させるスケジューリングと優先順位管理の方法を学びます。

■ 職場一体となって現状の見える化と業務改善の方策を考えます。

この研修では、職場全体で参加する職場訪問型研修の優位性を生かし、全員でタイムマネジメントについての意識合わせを行います。特に、時間の使い方と優先順位について、全員の状態を “見える化”することで、組織全体のタイムマネジメント上の課題が把握できます。演習を通してその改善策を検討し、職場一体となった業務改善の方法を学びます。

クレーム対応 ~住民目線の対応で、クレーム件数と時間を減らす~

研修のねらい

■ 住民目線で考え、クレーム防止策を講じることでクレーム発生件数の削減を図ります。

■ 住民の満足度を高め、二次クレームを未然に防ぐクレーム対処プロセスを学びます。

■ ハードなクレームや不当要求への対応法を学び、対応時間とストレスを軽減します。

クレームに受け身の姿勢で対応するだけでは、解決に膨大な時間が掛かり、担当者も精神的に追い込まれ、いずれ限界が訪れます。クレーム対応は、あくまでも誠実で真摯な対応が基本ですが、対応のセオリーを身に付け、心に余裕を持った状態で接することが肝要です。この研修では、クレーム対応のスキルを高めるとともに、ハードクレームによる二次災害を防ぎ、組織対応力に磨きを掛けます。